Mit ihrer Gründung 1958 hat die EUREGIO echte Pionierarbeit geleistet. Es war vor allem die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Gebietsentwicklung, die damals eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit veranlasste.

Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden konnten die Grenzgebiete durch ihre periphere und sozial-wirtschaftliche Lage oftmals nicht von den Entwicklungen im restlichen Land mitprofitieren. Die Grenzkommunen stärkten ihre Position, indem sie gemeinsam aktiv wurden. Zu Beginn konzentrierte sie sich auf niedrigschwellige und von der Politik getragenen Themen, wie die Begegnung von Bürgern durch Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen oder den Ausbau von Fahrradwegen. Später setzten die beiden Länder sich gemeinsam für eine verbesserte Verkehrsanbindung des Grenzgebiets und eine Stärkung der Wirtschaft ein. Themen, die auch heute für die EUREGIO aktuell sind. Heute arbeiten 128 deutsche und niederländische Städte, (Samt-)Gemeinden, (Land-)Kreise und Waterschappen in der EUREGIO zusammen.

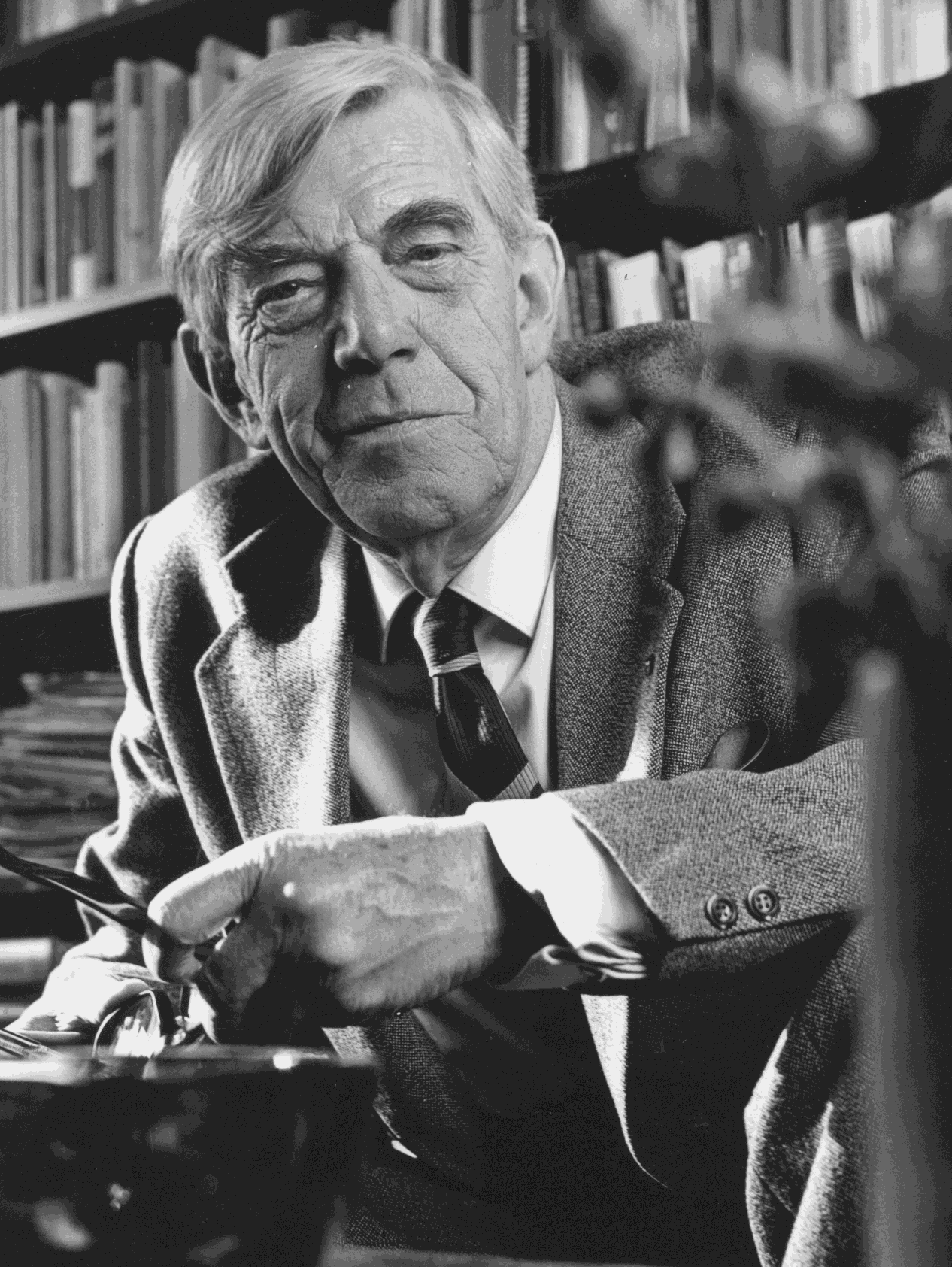

Alfred Mozer bringt Menschen zusammen

Alfred Mozer (Journalist und Politiker, 1905-1979) war ein leidenschaftlicher Verfechter des Europa-Gedankens und Pionier der EUREGIO-Idee. 1954 hielt er in Bocholt eine Rede, in der er sich für die Einigung Europas aussprach. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten Nationalstaaten bereit sein, ihre Souveränität aufzugeben. Er sagte: „Wer ein Omelett braten will, muss zuerst die Eierschalen zerschlagen.“ Mozer hatte damit nicht nur einen Top-down-Prozess der europäischen Integration im Sinn, sondern vielmehr auch eine weitere Autonomie für regionale Behörden, die dem Verschwinden der Grenzen Rechnung tragen sollten. Die EUREGIO setzt sich seit Jahrzehnten für die Stärkung der Position der Grenzregion und den Abbau von Vorurteilen und Hürden ein. 1974 äußerte sich Mozer zur Notwendigkeit der Zusammenarbeit im EUREGIO-Grenzgebiet wie folgt:

„Wir müssen in dieser Region lernen, uns nicht voneinander abzuwenden, sondern einander zuzuwenden. Es ist von größter Bedeutung, dass wir erkennen, dass es Probleme gibt, die innerhalb der Landesgrenzen nicht mehr gelöst werden können, sondern für deren Lösung wir auf die Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Ländern angewiesen sind.“

1971 entstand ein sozial-kultureller Arbeitskreis. Er wurde nach Alfred Mozer benannt. Mozer erkannte die Notwendigkeit, die europäische Integration Bottom-up zu fördern. Er war davon überzeugt, dass die Menschen einander zuerst kennen und vertrauen lernen müssen, um zusammenarbeiten zu können. Er fand große Erfüllung in der Arbeit auf regionaler Ebene. Ein Zitat aus dem Jahr 1973 reflektiert dies gut: „In Brüssel habe ich von bedrucktem Papier gelebt, aber hier habe ich wieder mit Menschen zu tun, und das ist schön.’’ Deshalb unterstützte er die grenzüberschreitenden Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern. Beispiele für solche Begegnungen sind unter anderem die Organisation von Sprachkursen, Jugendfesten, Seniorenaustauschen, Sportfesten, Kontakt- und Informationstagen für Beamte, Schüleraustauschen und die Unterstützung von Grenzgängern.

Anholter Vertrag

Der Anholter Vertrag war ein wichtiger Meilenstein für die weitere Entwicklung der EUREGIO als Organisation. Vertreter der niederländischen und deutschen Regierungen sowie der deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wollten mit diesem Vertrag die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene weiter erleichtern. Der Vertrag wurde 1991 in Isselburg vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau, dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, dem niederländischen Außenminister Hans van den Broek und der niederländischen Innenministerin Ien Dales unterzeichnet. Ursprünglich war geplant, den Vertrag am Hauptsitz der EUREGIO in Gronau zu unterzeichnen. Die Vertreter der Nationalstaaten und Bundesländer entschieden sich jedoch dafür, die Feierlichkeiten im Schloss Anholt abzuhalten.[1] Der Vertrag trat 1993 in Kraft.

Ein Vorbild für die Grenzregionen und eine neue Realität

Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher (1927-2016) erklärte, die Zusammenarbeit zwischen niederländischen und deutschen Gemeinden im Grenzgebiet sei ein Vorbild für alle Grenzregionen.[2] Die damalige niederländische Innenministerin Ien Dales (1931-1994) war eine starke Befürworterin des Anholter Vertrags, da er ihrer Meinung nach eine neue Realität bekräftigte, die sich in den Jahren zuvor herausgebildet hatte. In dieser neuen Realität sind immer mehr Themen, die zuvor außenpolitische Angelegenheiten waren, zu europäischen innenpolitischen Angelegenheiten geworden. Heute sehen wir, dass ihre Beobachtung nach wie vor zutrifft und dass innerhalb der Europäischen Union Schritt für Schritt eine intensivere Zusammenarbeit stattfindet. Dales beschrieb 1991 mehrere positive Entwicklungen, die durch die Möglichkeit der Gründung öffentlich-rechtlicher Kooperationsverbände im Grenzgebiet ermöglicht wurden: Stärkung der Effektivität der Zusammenarbeit im Grenzgebiet, verstärkte demokratische Kontrolle über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Schaffung von mehr Stabilität und Struktur in den Kooperationsbeziehungen. Die Unterzeichner des Abkommens wollten die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erleichtern, da dies sich positiv auf die sozioökonomische Situation des Grenzgebiets auswirken würde. Die Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sollte außerdem zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kommunen im Grenzgebiet führen. Darüber hinaus sind die Auswirkungen des Vertrags noch viel weitreichender, da er auch eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Hafenstädten wie Rotterdam und Duisburg ermöglicht.

Juristische Person des öffentlichen Rechts und Interreg

Der ehemalige Vorsitzende der EUREGIO, Wim Schelberg, zeigte sich sehr zufrieden über die Unterzeichnung des Vertrags. So erklärte er im Mai 1991 gegenüber der niederländischen Tageszeitung Tubantia:

„Wir können nun endlich die komplizierte Rechtsstruktur hinter uns lassen, mit der wir als EUREGIO zu kämpfen hatten. Mit diesem Staatsvertrag, in dem zwei Länder anerkennen, dass man grenzüberschreitende juristische Personen des öffentlichen Rechts gründen kann, erhält unsere Zusammenarbeit eine formelle Grundlage mit allen damit verbundenen Vorteilen.”[3]

Eine direkte Folge des Vertrags war die Verleihung der Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts. Durch die Änderung der Rechtsform erfüllt die EUREGIO die rechtlichen Anforderungen, um europäische Programme und Projekte durchführen und Finanzmittel erhalten zu können. Durch den öffentlich-rechtlichen Charakter wird auch die Übertragung von Aufgaben im Bereich der Verwaltung von Fördermitteln formal-rechtlich gewährleistet.[4] Die Europäische Union hat 1990 das Förderprogramm Interreg ins Leben gerufen, um die internen und externen Grenzregionen der Europäischen Union beim Integrationsprozess zu unterstützen und ihre wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Bis 2016 war die EUREGIO ein eingetragener Verein (e. V.) nach deutschem Recht und hatte eine privatrechtliche Rechtspersönlichkeit. Dies bedeutete jedoch, dass die niederländischen Mitgliedsgemeinden der EUREGIO offiziell keine Mitglieder dieses Vereins sein durften. Außerdem hatten die niederländischen Gemeinden offiziell kein Stimmrecht. Die EUREGIO suchte nach einer Lösung für dieses Problem. Der Anholter Vertrag hat dazu beigetragen, dass die EUREGIO seit 2016 eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit einer besonderen binationalen Struktur ist. Sofern der Anholter Vertrag keine anderen Bestimmungen enthält, gilt für die EUREGIO gemäß diesem Vertrag das Recht des Landes Nordrhein-Westfalen, da ihr Sitz in Gronau ist.

Hintergrund Anholter Vertrag (1991)

Der Ursprung des Anholter Vertrags basiert auf dem Europäischen Rahmenübereinkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften oder Behörden. Dieses Übereinkommen wurde auf Initiative des Europarates geschlossen und 1980 in Madrid ausgearbeitet. Sowohl Deutschland als auch die Niederlande haben dieses Übereinkommen 1981 ratifiziert. Mit diesem Übereinkommen haben sich die teilnehmenden europäischen Länder verpflichtet, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Grenzgebiet zu erleichtern und zu fördern. Der Anholter Vertrag baute nicht nur auf dem Abkommen von 1980 auf, sondern auch auf einem Vertrag zwischen den deutschen Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1969 und einem Vertrag zwischen den Benelux-Ländern aus dem Jahr 1986. Auch diese Verträge hatten das Ziel, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken. Der Anholter Vertrag diente dazu, frühere Verpflichtungen und Ziele in der Praxis weiter umzusetzen.[5]

[1] ‘‘Minister Dales: Grens vervalt niet maar wordt wel minder hinderlijk,’’ Tubantia, May 24, 1991.

[2] ‘‘Staatsvertrag beschreibt die tägliche Praxis: Außenminister Genscher lobt das Erreichte als vorbildliches Modell für alle Grenzregionen,‘‘ Westfälische Nachrichten, May 24, 1991.

[3] ‘‘Minister Dales: Grens vervalt niet maar wordt wel minder hinderlijk,’’ Tubantia, May 24, 1991.

[4] ‘‘Minister Dales: Grens vervalt niet maar wordt wel minder hinderlijk,’’ Tubantia, May 24, 1991.

[5] Begründung Anholter Abkommen, 1-3 en 7-8.

Meilensteine der EUREGIO

- 1958: Gründung der EUREGIO

- 1971: erste grenzüberschreitende Kommission mit eigener Budgethoheit (EUREGIO-Mozer-Kommission)

- 1972: erstes grenzübergreifendes regionales Aktionsprogramm, einmalig in seiner Art in ganz Europa

- 1978: Gründung des EUREGIO-Rates, auf Empfehlung von Prinz Claus

- 1985: Einrichtung einer ersten gemeinsamen Geschäftsstelle am Grenzübergang Gronau-Enschede

- 1987: erstes Aktionsprogramm, das einen Maßnahmenkatalog und Finanzierungsvereinbarungen umfasst und so zum Vorbild für das INTERREG-Programm der Europäischen Union wurde

- 2008: 50-jähriges Jubiläum der EUREGIO

2010: Feststellung der EUREGIO-Strategie 2020 - 2016: EUREGIO wird niederländisch-deutscher Zweckverband

- 2018: EUREGIO feiert 60-jähriges Bestehen

- 2020: Feststellung der EUREGIO-Strategie 2030